09/30 知的体力・Venison・肥満・サマータイム

09/30, 24日目

明日でこのロトルアの町からも離れることになる。滞在中は、ある企業向けの脱炭素関係の調査レポートの仕上げのほか、大手の鹿肉加工工場、中国系の加工処理兼啓蒙オフィス、日本で言う猟友会の鹿特化団体(NGO)への見学など、非常に実り多い時間だった。

今年に入って暫くの間、しっかりとパソコンに向き合って、頭を一日中使うという経験に乏しくなってしまっていたので、フルマラソンの体力を培ったといえど、ちょっとしたリハビリのような時間となった。

3年前に北海道に帰ってきた頃は、コロナ禍のリモートワークでたるんだ身体と体力に、肉体労働が相当にハードだった。今年の夏は、2年前から始めたマラソン向けトレーニングの甲斐もあって、日常の肉体労働は不自由無くこなせるようになっていた。振り返ると、自分だけにしか分からない成長を感じる。

何事もバランスではあるが、その分コードを書いたり資料を作成したりという作業に集中力が長く続かない感覚があった。たかが数時間の作業で、ひどく目と肩も凝る。ほんの数年前は月に200時間以上は余裕でこなしていたはずなのに。

そうでないものも含まれそうだが、あえて知的活動と位置づけるなら、知的体力の衰えは見られていたのかもしれない。マッスルメモリーのような作用もあるようで、今ではかなりの部分がもとに戻ったと感じる。

レポートが一区切りしたところで、軽いご褒美に現地調査も兼ねて、先日まで見つけられていなかった市販の鹿肉を買ってみた。よく使うスーパーチェーンの、オンラインストアで検索した際に発見したものだ。とはいえ、牛・豚・鶏・羊のようにセクションが設けられている訳ではなく、挟み込まれるような形で陳列されていた。

220g(110gx2)で約1,500円。ニュージーランドの物価に照らし合わせれば、高い部類には入らない。牛肉よりも少し安いくらいだ。そして養鹿だからこそ表記できるGrass-Fed(完全牧草肥育)の文字。Venisonとは、鹿(Deer)を食肉にした場合の呼称だ。英語にはこのような分類がよく見られる。Cow-Beef, Pig-Pork, Sheep-Mutton or Lambなど。

マトンとラムの違いと味が分からない道民は、ジンギスカン学を再履修しなければいけない。ホゲットも頭に入れておくように。

購入したのはステーキ肉。シンプルにピンクソルトと黒胡椒でいただく。Grass-Fedも特筆すべきだが、冷凍を一度も介していないのも、養鹿が盛んな証拠だ。パッケージ化され、国内に安定流通していることが驚きである。以前の記事で、国内消費はほとんどされていないと統計上の数値を紹介したが、陳列棚をしばらく観察していると、数分おきに主婦層の方が購入していく様子が見られた。冷蔵肉として出回っている点からも、それなりの手堅い需要はあるのかもしれない。

品種としてはアカシカ(Red Deer)だと思われる。出発直前、大変鮮度の良く血抜きも完璧なエゾシカ肉をたくさん食べる機会に恵まれていたので、舌は肥えていたつもりだったが、素晴らしく美味しかった。牧草由来の芳醇な味わいが口に広がり、赤身肉らしい肉厚な弾力、グラスフェッドのF1牛を彷彿させるようで、ジビエのような野性味ではなく、完全な家畜としての食肉の存在を思い知った。

量の観点での安定供給と、質の維持。産業化に必須の要件だ。国内外向けの様々な認証制度については、Supreme Natural Foods社にお伺いした際、30年以上に渡る努力の結晶として貴重な経験談を聞くことができた。HACCPやGAPはもちろんのこと、ニュージーランド独自の認証も設けており、輸出の際の大きな後押しとなっている。農場HACCP関連の資格を取得していたおかげで、この辺りの話については詳しく質問することができた。

角から脚の腱、内蔵や尾の先に至るまで余すこと無く活用されている現実に、道内では捕獲・狩猟したエゾシカの7割近くがただ廃棄処分されているという話を思い出す。年間10万頭以上という規模だ。

鹿の活用について改めて考える中で、鹿の健康に寄与する効能をおさらいしたとき、この国の健康意識が気になった。健康食品ではマヌカハニーで有名なニュージーランドだが、オークランドおよびロトルアの地元民らしき人々をこれまで見てきた感覚では、アメリカに負けず劣らず、南アフリカに近い程度の体格をしている人が多い。

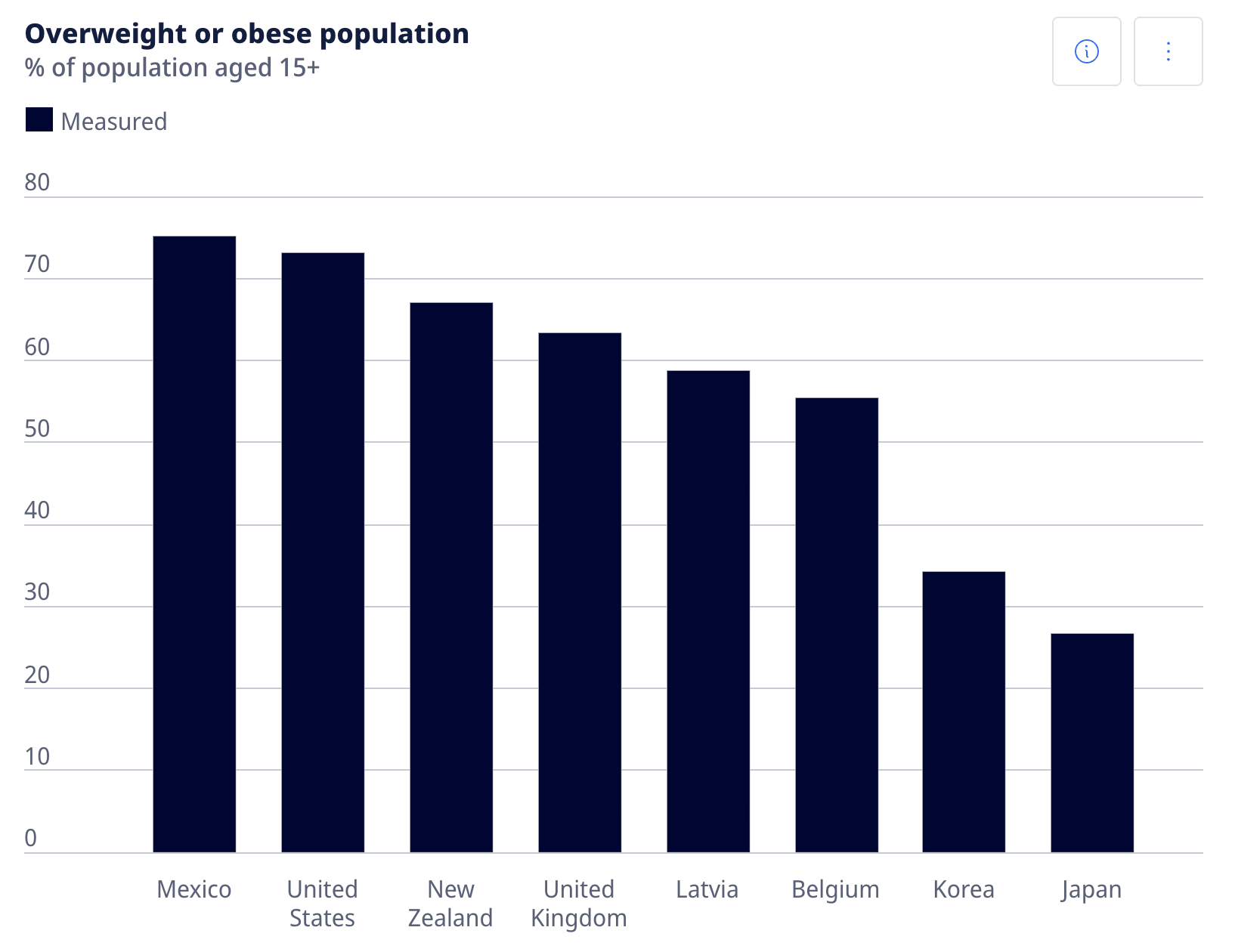

実際、OECD(経済協力開発機構)のデータでは、2018年時点で15歳以上人口のうちBMIで25以上を示す過体重または30以上の肥満の割合は67.1%と、日本の26.7%と比較して大差である。(アメリカは73.1%)

車社会という運動習慣もあるのだろうが、何より食生活が高カロリー・高脂肪・高塩分に加えて、ワインとビール好きと来たものだから、太らない理由はないかもしれない。

社会問題としては主要な分野であり、元首相のヘレン・クラーク氏が立ち上げた財団でも、2024年に砂糖税の導入や食品の販売規制に言及する報告書を提出し、大きな話題となっている。

また、世界的に同様の傾向が見られるが、貧困層では栄養に乏しく、カロリーのみに偏りがちなインスタントフード・高加工食品等を多く消費することが要因で、肥満率が高くなっている。ニュージーランドでは、遺伝・社会環境的要因も背景にあると思われるものの、マオリやポリネシア系の人々の間で有意に肥満率が高い。

日本でも抗肥満薬がニュースで取り上げられるのは珍しくない今日このごろだが、マクロには医療費の高騰や生産性の低下、個人では生涯設計や幸福感に結びつく健康の課題は、これまで以上に取り組まれていく領域だと思える。エゾシカ・脱脂粉乳・筋トレ(サバイバル)。この三位一体で健康と防災を増進させていこうとする"ある地域"の理想に共感する。

さて、先週末から始まったサマータイムにより、日本との時差は4時間。日没も遅くなる中で気温の上昇も感じ、道端では桜が咲いている。秋と冬をすっ飛ばして、また春に戻ってきたという不思議な感覚だ。

農業・畜産の先進国で、手に入る国産素材はどれも美味しく、豊かな自然とのんびりした国民性。最先端の環境意識と世界で初めて女性参政権を認めた民主主義。コモンウェルスや英語圏としての世界的ネットワーク。自分にとっては、魅力ある暮らしの要件を多く備えている。次の目的地である港町でも、異なる経済の側面をじっくりと見ていきたい。