野生動物と小望月

10/06, 30日目

ニュージーランドに到着してから、1ヶ月が経過する。中期的に滞在する拠点に到着し、恵まれた環境に感謝する。

この2ヶ月間はロトルアで獲得したつながりを活用しながら、養鹿産業のより深いところを調査していきたい。機会があれば、鹿に限らず近隣の牧場にもお伺いしたいところだ。

これまでの記事で、アニマルウェルフェアについて書こうと思っていたものをまとめきれていなかったので、ひとまず整理してみる。

アニマルウェルフェア(Animal Welfare)自体は和訳すれば動物福祉となるが、カタカナとして見かけるのが身近になってきたように感じる。

日本の農林水産省では、国際獣疫事務局(WOAH)の勧告における「アニマルウェルフェアとは、動物が生きて死ぬ状態に関連した、動物の身体的及び心的状態」という定義を参照している。("the physical and mental state of an animal in relation to the conditions in which it lives and dies.")

状態、と書かれてしまうと中立的な表現に見えるが、実態としてはそうした状態を"良い"ものにしていこう、というニュアンスが含まれる。

酪農業でいえば、つなぎ飼い(牛舎の中で鎖や専用具で牛をつなぎ、管理する飼い方)からフリーストール(牛をつながず、決められた区画内で自由に餌を食べたりベッドで休める飼い方)への移行が分かりやすい実践例だ。欧米諸国ではつなぎ飼いを違法とする国もあり、世界の潮流となっている。

道徳的な意義だけでなく、アニマルウェルフェアには生産性の向上や、従業員自身の労働環境改善につながる効果も見られている。ストレスの少ない環境下で、製品の質が上がることは生産者にとっても何よりの喜びである。

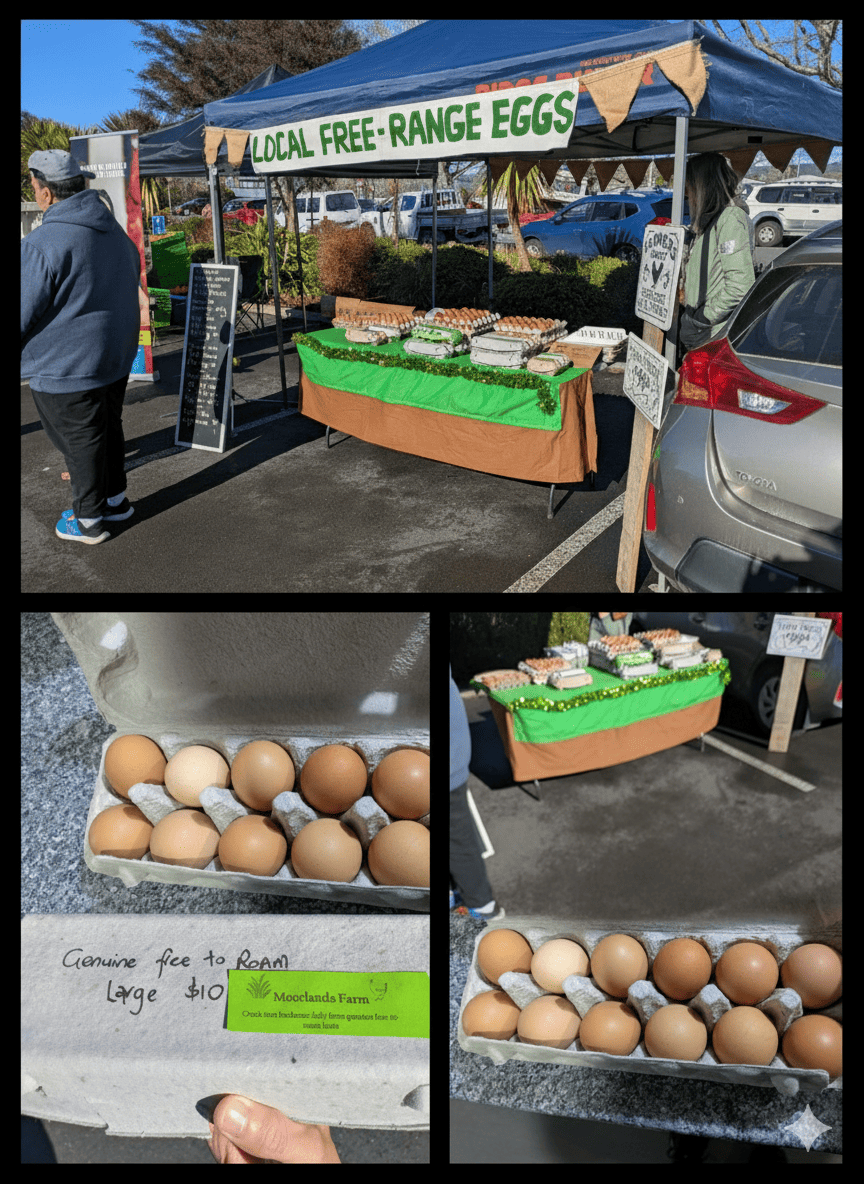

ニュージーランドで一番初めに日本との違いを感じたのは、スーパーで卵コーナーを見ていた時のことだ。"Free Range"や"Barn Eggs"と書かれたパッケージが目に留まる。日本で言う平飼いの卵がいわゆるこの分類に該当する。逆に、殆どを占めるであろうケージ飼いの卵は文字通り"Caged"という表記となり、スーパーでは見かけない。

その他、以前紹介したグラスフェッド表記は鹿だけでなく牛肉においても珍しくない上に、放牧が主体の酪農であるため、最も手頃な価格帯の牛乳でも豊かな青草の風味が広がる。近隣で見かける放牧地でも、のんびりと反芻をする牛たちの姿を見ることができる。放牧地も輪番で管理されており(Rotational Grazing)、Pasture Firstという言葉にも表れているように、牧草の管理から全てが始まっている。動物にとっての幸せを考えた結果、土から、草からの取り組みに至っている点に多くを学べる。

また、こうした土壌の適切な管理は炭素の固定においても有効に働き、農業で排出される温室効果ガスを100%オフセットできないまでも、相応の割合において放牧地が貢献していると考えられている。(諸説あるが30~70%ほど)

もちろん、全てが薔薇色の産業ではなく、こちらに来てからネグレクトのような形で牧場主が欠乏状態の牛を放置した罪で裁判となるニュースも目にした。まだ表面しか掬えていないからこそ、この3年間のように深いところに飛び込んでいきたい。

狩猟用とはいえ、一度持ち込んで野生化した動物を、いかにして畜産業へと発展させたのか。その過程ではアニマルウェルフェアはもちろん、環境への貢献についても考えなければいけないはずだ。眼の前にある成功した世界そのものを見るだけでなく、その道中の苦労や困難を知っていくことが必要になる。

ニュージーランドでは明日が満月だが、日本では今日が中秋の名月だ。自分にとっては大切な日でもある。窓から見えた月があまりに美しく、明日は海辺に満月を見に行こうと思う。昔の人は、満月を指す「望」の日に天気が悪いかもしれないことを心配して、その前日の月も翌晩の月を楽しみにしながら眺めていたらしい。こうした繊細な意味合いの日本語に触れるたび、その豊かさにただ気持ちも豊かになる。